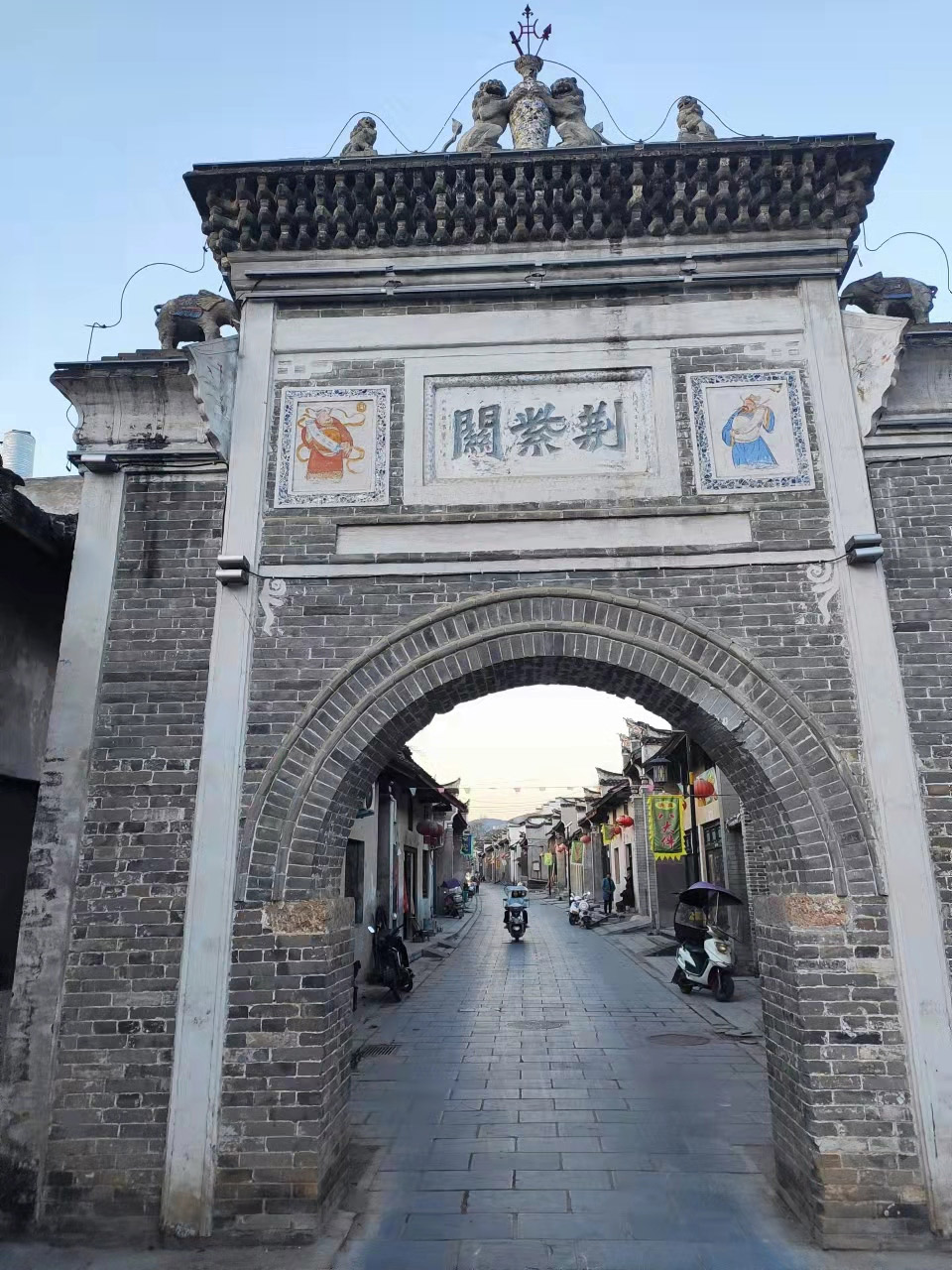

荆紫关明清古街

{{likeNum}}

2559

1987年,荆紫关镇被命名为河南省历史文化名镇;2001年6月,荆紫关古建筑群被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。

荆紫关古街道南北走向,依山傍水,长约五里,分南、中、北三段,每段都是直街,街于街之间有斜弯相连,如一副弯弓,也似一艘航船。一街两行房连房,现存2200余间明清建筑,其中沿街古铺700余间,基本维持原貌。街道上的房舍,一般临街的都是门面房,木板嵌成门面,昼抽夜闭,便于做生意。里面多是两到三重小院,小院多以过厅相连,南北多为对称的厢房,一般都是后墙高、前墙低,一个斜坡面,使狭窄的空间建筑布局合理,结构严谨。这些民居往往可以容纳一家三代、四代居住,真正迎合了古人祈求的"四世同堂"、"门丁兴旺"等美好愿望。每一个院落的门面房两侧前坡都有1米多长的封火山高叠,俗称"防火墙",主要作用是在邻居家发生火灾时用以隔绝蔓延的火势,实际也增添了房舍的美观。

荆紫关古镇雏形于西汉,形成于唐代,兴盛于明清,沿江码头,船舸弥津。据史载,明清时期江东沿海日杂百货,秦岭伏牛山间特产多集散于此、遂成为豫、鄂、陕附近7省商贾云集之地,曾出现“三大公司、八大帮会、十三家骡马店和二十四大商号”的繁荣景象。据《中华民国省区全志》记载、清末民初,荆紫关仍是南北商业贸易的枢纽,大量外地商品(盐、绸、布匹、药物等)通过这里疏散到西北地区,西北地区大量的土特产(桐油、生漆、木耳、中药材等)又通过这里运转到南方,甚至到南洋出口外销,南北各地的商人云集于此,可谓“商贾辐辏、富甲全境”。 明清古街现存古建筑有关门、平浪宫、山陕会馆、禹王宫、万寿宫等,均为全国重点文物保护单位。

微信

微信

QQ

QQ

微博

微博

QQ空间

QQ空间